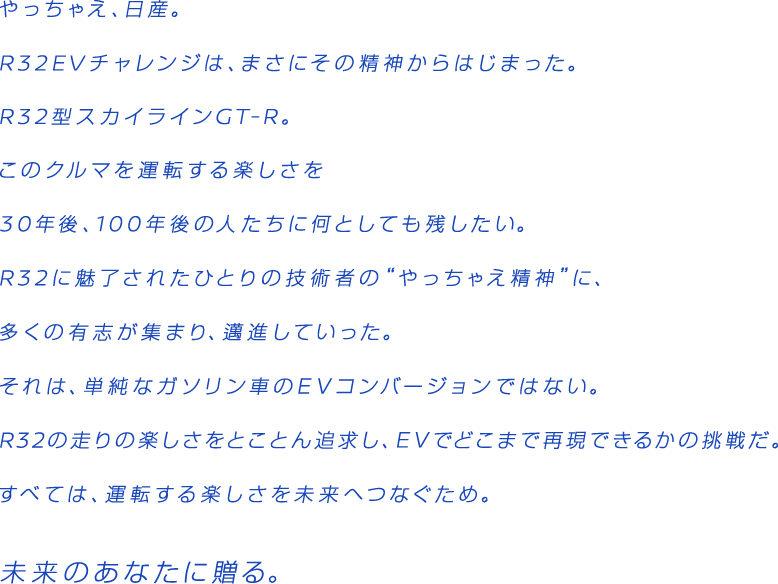

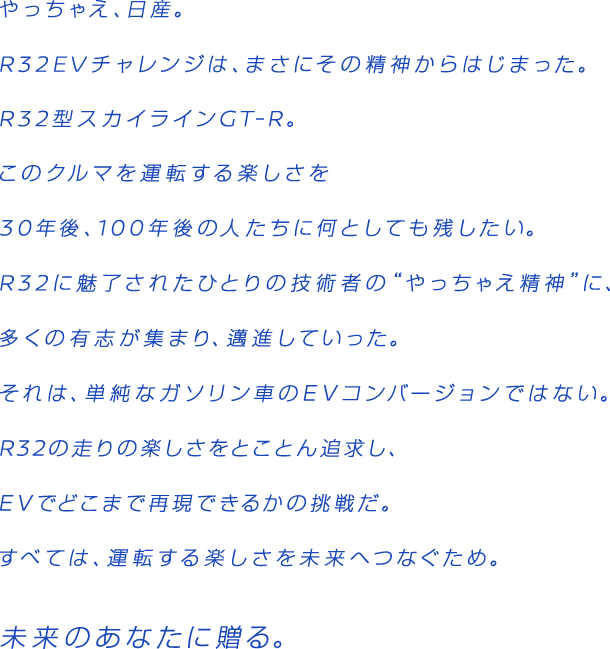

R32 GT-R EV conversion

ボディカラー:ガングレーメタリック

現在の私は、パワートレインシステムのエキスパートリーダーという役職です。基本的にはパワートレインの技術を統括して見るという役割です。そのパワートレインの中でも、私はそもそもドライブトレインが専門でして、エンジンから出る出力をタイヤにどうやって伝えるかという領域を入社以来、携わってきました。 最近ではARIYAなどに搭載しているe-4ORCEという四駆のシステムを、どうやって駆動させるかという領域を担当しています。

僕から見てもGT-Rはやっぱり憧れのクルマなんですよ。特にR32というあのクルマは、当時僕が日産に入社した頃に出たクルマで、僕から見れば夢と希望なわけです。 その中でもR32GT-Rは、最高峰なんです。

GT-Rを語る時に僕は2つ要素があると思っていて、ひとつは圧倒的な速さ。物理的な速さです。レースで勝つっていう、 やっぱりこの速いっていう要素はかなり大きいと思うんですよね。それからもうひとつは、これも同じぐらい重要で、運転して楽しい。 これがやっぱり重要だと思っています。もう少し言うと、例えば電動駆動で単純に速いクルマは作れるんですけれども、それが本当に楽しいかどうかっていうのはかなり難しいと思うんですよ。絶対的な速さがもしなかったとしても、やっぱり運転がすごく楽しいっていう味があって、そこをやっぱり我々は大事にしなきゃいけないなと思っています。

私のチームは電動駆動の4WDシステムを開発していて、例えばX-TRAILのe-4ORCEというクルマですね。これが最後出来上がって、ちゃんと適合もして、量産状態になって、栃木のテストコースでチームみんなで乗り合わせもして、これよくできたよねって思うわけですよ。電動駆動車として、狙ったところをかなり高いレベルでできたなと思っている。ところがですね、テストコースの横に約30年前のスカイラインが置いてあって、乗ってみると、我々が一生懸命作ったe-4ORCEの出来上がりとは、まったく異なった面白さ、もしくは価値っていうものを感じるわけですね。 それを僕らは昔のクルマを知ってるからそう思うのかなと。しかし、チーム内の若い人たちに、ちょっとこれ乗ってごらんって乗せるとですね、「面白い!楽しい!」って言うわけですよ。それって何だろう?そこをちゃんと捨てずに、電動化の時代にどうやってその楽しさや面白さを残すかっていうのを考えたのが、このプロジェクトのはじまりです。

現在R32GT-Rを味わえるオーナーはとても幸せだと思います。しかし、今後も良いコンディションで維持することは簡単ではありません。そこで電気やデジタルの技術を使ってR32GT-Rの魅力を再現することができれば、後世に渡ってR32GT-Rがもたらすワクワクを残すことができるのでは、と考えました。

R32のアナログ(ガソリンモデル)の良さを、デジタル(EV)データで再現することができれば、30年後でもR32GT-Rの魅力を味わうことができるのです。いわば「クルマのデジタルリマスター版」のようなものとも考えています。

そして、チャレンジするクルマとして、僕の心の中では一番楽しいクルマはやっぱり、どうしても憧れていたR32GT-Rだったんです。R32GT-Rを使って、この運転する楽しさを電動駆動でどうやって再現するか?そういう活動を有志で始めたのが入り口ですね。

まず、何をどう再現するかなんですけども、数字上で合わせ込むっていうのはそんなに難しくはないんですね。例えば、パワーウェイトレシオだとかトルクウェイトレシオっていうのは、好きにトルクパワーを出せるので、内燃機関と同じようなエンジン特性を作ろうと思ったら作れます。ただ、そうやって数字合わせで作ったクルマを運転していて楽しいかっていうと、ただモーターで走るだけになるわけです。ですので、次に何を考えなきゃいけないかっていうと、そもそもマニュアルトランスミッションで運転するガソリン車がなぜ楽しいのかっていうところをちゃんと掘っていく必要がある。ひとつには運転しにくいとまでは言いませんが、ドライバーに何らかの操作を強いる。または、ドライバーが意思を持って何かを操作することによってクルマがしっかり動く。そのクルマの出したインフォメーションとドライバーが操作した時のインフォメーションがちゃんとシンクロするところが、きっと運転する面白さに繋がる。そこをモーター駆動でどこまで再現できるかっていうことにチャレンジしたわけです。

例えば内燃機関の音、エンジンの音っていうのは一般的にエモーショナルだと思われていて、この音が出ることによってフィーリングが非常に変わるっていうのは、従来から知られていることです。ただ、エンジンの音を録音して電気自動車に入れても、これ全然つまらないんですよ。実は同じ音のはずなんだけれども、全然つまらない。それはなぜかって言うと「シンクロしていない」からなんです。 自分の踏んでいるアクセルの感覚だとか、もしくはステアリングだとか、走っている車速によって、どのくらいその状態とその音振動がシンクロするか。これが非常に大事で難しいんです。 だから我々は音を再現する時に、ただ録音したデータを流すなんてことはやっていません。 本当にエンジンと同じ音をどうやったら作れるかっていうのを、エンジンそのものを調査しながら作り込んでいった。その結果、アクセルや車速によって、どういう状態のときにどういう振動で、どういう音が出ると一番エモーショナルになるか、かなり作り込んでやってきました。 それをドライバーの操作とちゃんとリンクさせることが非常に難しいんです。そんな中、我々の参加メンバーの中に音のマニアがいて、 かなり細かくいろいろな分析をして、どうやれば本物の音らしくエモーショナルなフィーリングを出せるかっていうのをしっかり作り込んでくれました。

前半の話は制御中心でしたが、やっぱりハードウェアとしてR32を電動化するっていうのは、思っていたより大変でした。具体的には30年前のクルマってやっぱり今のクルマに比べて小さいし、いろんな具材の作り方も今とは全然違うわけですよね。 モーターを載せるのも大変。一番大変だったのは、やはりバッテリーですね。バッテリーをどうやって載せるか。今のクルマは当然フラットに床下に乗せるのは当たり前なんですけども、昔のクルマでは、そういうことができないので載せる場所がない。実際には今回、リアシートを潰して、リアシートの位置に載せたんですけど、それでも、どうやってバッテリーをクルマの中に入れるか。そもそもバッテリーを入れるような構造になっていないので、ドアを外してスライドさせ、斜めにしてなど、かなり工夫して入れなきゃいけなかった。そういう30年前のクルマを電動車に仕上げるってことのハードウェア的な難しさっていうのも、やりながら試行錯誤してたんですけども思ったより大変でしたね。

今回、このプロジェクトで得たものは、ひとつにはやっぱりクルマを運転する楽しさっていうのを分解する作業をかなりやって、それをある程度電動化で、完璧ではないんですけれど再現できそうであるっていうのが見えたのは、相当大きいと思うんですよね。 これを通常の開発プロジェクトの中でやろうと思うと非常に難しくて、何やってんのって聞かれて、何をやってるかうまく説明できないわけですよ。「感覚を作ってるんです」って感じなので。それを今回の活動を通して、電動車の中にも30年前のクルマを運転する楽しさのエッセンスを、完璧ではないんですけれどもインストールすることがある程度できた。こうやればできるんだよねっていう技術として得たところは非常に大きいと思いますね。

R32だからこそ伝わるもの、感じられるものの価値がある。他のクルマでEV化していないので、単純に比較はできないとは思いますが。R32でやったことでいろいろご批判もいただいてますけれども、やっぱりクルマは、元々のクルマが運転して楽しくて、その存在価値があるっていうものだからこそ、再現させたくなる。もちろん、もう少し簡単に再現できるクルマはあると思うんですよね。 単純なFRだとか、もしくはFFのクルマの方が、エミュレートしようと思うと遥かにやりやすいですから。でも、それを再現したところで、嬉しいかどうか。すごいクルマ、難しいクルマだからこそ再現させて嬉しいのだと思いますね。再現性が高くても、簡単なものだとあまり得るところは大きくないと思うんですよ。

まだまだクルマの技術もテクノロジーも進歩するし、進歩する中で、消えていくものとやっぱり残したいものと、両方あると思うんですよね。僕はその中で、R32GT-Rみたいなフィーリングっていうのは残さなきゃいけないものだと思ってます。なので、技術が進化する中でも、そういうものをどうやって残していくかっていうのは、これからも考え続けたいなと思います。

ボディカラー:ガングレーメタリック