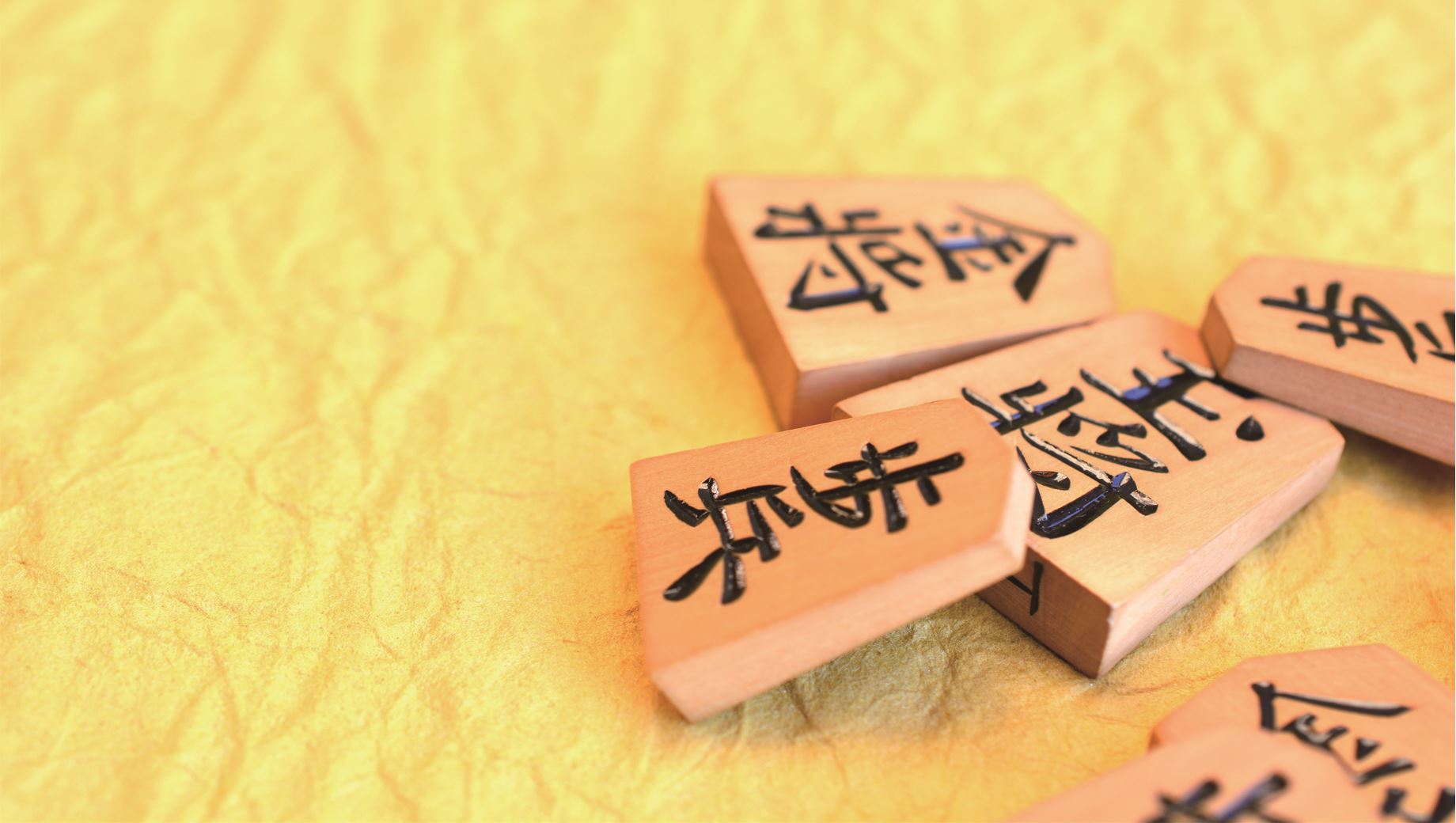

史上最年少プロ棋士が公式戦29連勝

史上最年少でプロ入りした14歳の中学生棋士が2017年6月26日、竜王戦決勝トーナメント1回戦を勝ち、公式戦連勝記録を29に伸ばして歴代単独トップとなった。昨年12月のデビュー以来無敗、30年ぶりの新記録樹立。7月に行われた同トーナメント2回戦で敗れ、連勝記録は29でストップしたが、公式関連グッズが短時間で完売。アニメや映画、アプリなどの将棋コンテンツが人気となり、将棋チャンネルの開局など将棋ブーム旋風の立役者となった。

ラグビーW杯で歴史的勝利

2015年9月19日、ラグビーのW杯イングランド大会で、日本代表が初戦で過去2度の優勝を誇る南アフリカから後半ロスタイムに逆転トライを奪い、24年ぶりの歴史的な勝利を掴んだ。試合終了後のインタビューでオーストラリア人日本代表ヘッドコーチは3万人の観客を前に「いま、歴史は変わった」と称し、英国メディアは「ラグビー史上、スポーツ史上最大の番狂わせ」と報じた。同大会で日本はサモアと米国にも勝利したが、決勝トーナメント進出は果たせなかった。

リオ五輪、過去最多となる41メダル獲得

南米初の開催となったブラジル・リオデジャネイロ五輪で、日本は前回のロンドン五輪を上回り過去最高となる41個のメダルを獲得した。特にお家芸の柔道で男子は全階級でメダルを獲得。女子レスリングでは4階級で金メダル1階級で銀メダルを獲得し、前回に続いて強さを示した。また体操男子が団体総合と個人総合で金。バドミントンで女子ダブルスが初の金、水泳・競泳ではリレーを含め金2、銀2、銅3に輝いた。シンクロナイズドスイミングが団体、デュエットで、卓球女子団体が銅メダルを獲得するなどこの大会でも女子選手の活躍が目立った。閉会式では次回開催の東京が紹介され、当時の日本首相がゲームキャラクターに扮して登場したことが話題となった。

テニス全米オープンで日本人女子選手が初優勝

2018年9月8日、テニスの全米オープン女子シングルス決勝で日本人選手が元世界一位選手を6-2。6-4のストレートで破り初優勝した。 日本人選手が四大大会のシングルスを制したのは史上初となり日本中が沸いた。試合は全米オープン6回を含め、四大大会で23回優勝している元女王が、主審と言い争うなどして荒れた展開となったが、終始冷静に対応した20歳が勝利を手にした。日本人の母とハイチ人の父を持つ彼女は幼少期に大阪でテニスを始め、14歳でアメリカに移住。当時日米両方の国籍を保有していたが、その後日本国籍を取得した。

新元号「令和」がスタート

2019年4月30日に平成31年が幕を閉じ、5月1日に今上天皇が即位され「令和元年」がはじまった。新元号「令和」は4月1日に発表され、その出典は、日本最古の和歌集「万葉集」の三十二首「梅花の歌(うめのはなのうた)」序文の中の“初春令月 気淑風和”からの引用。当時の首相から「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という意味を込めたという談話を発表した。外務省からは各国在外公館に対して「Beautiful Harmony(美しい調和)」との英訳で統一された。

READ MORE